di Roberto Barbieri

Molto spesso le battaglie navali cambiano definitivamente il corso della Storia. Avere il dominio del mare significa accedere alle rotte commerciali, significa avere il controllo di porti e terre lontane, significa garantirsi l’arrivo di generi alimentari, spezie, metalli, significa avere potere economico e militare.

Quando, intorno al 535 a. C., la flotta greca viene decimata dalle navi punico-etrusche-sarde (battaglia del Mare Sardonio), i Greci abbandoneranno le loro colonie nelle due isole (Alalia ed Olbia) e la Sardegna non sarà parte della Magna Grecia e non avrà una sua Siracusa.

Mezzo secolo dopo, a Salamina, gli stessi Greci, abbandonata Atene ai saccheggi, si giocheranno il tutto per tutto in una battaglia navale contro la potente e superiore flotta persiana. Vinceranno, resteranno uomini liberi e potranno inventarsi la democrazia.

Duemila anni dopo (nel 1571), l’Oriente e l’Occidente si scontreranno di nuovo nel mare di Lepanto, e le navi della Lega Santa sconfiggeranno, in un durissimo scontro, la flotta ottomana.

Nel Mediterraneo e nel nord Europa, le navi, militari e commerciali, resero possibile lo sviluppo di civiltà ed imperi. Nel 1805, fu la battaglia di Capo Trafalgar (ma molte altre ve ne furono prima), a sancire il definitivo dominio dei mari mondiali da parte dell’Inghilterra. Napoleone nulla potrà, via terra, contro gli Inglesi, e nemmeno Hitler. Nella seconda guerra mondiale saranno le navi, nell’Atlantico come nel Pacifico, negli sbarchi in Sicilia come in Normandia, a segnare il tempo della sconfitta tedesca e giapponese.

Ma andiamo a vedere il turbolento Mediterraneo del XIV secolo. Le Repubbliche Marinare sono ricche e potenti (salvo Amalfi già da tempo in declino). Ma nel 1284, Pisa, che ha possedimenti in Sardegna e Corsica, viene duramente sconfitta dai genovesi nella battaglia della Meloria, e inizia una parabola discendente. Si scontrano quindi tra loro le due potenze rimaste, Venezia e Genova, per difendere i rispettivi interessi marittimi e commerciali nel Mediterraneo centro-orientale e nel Mar Nero.

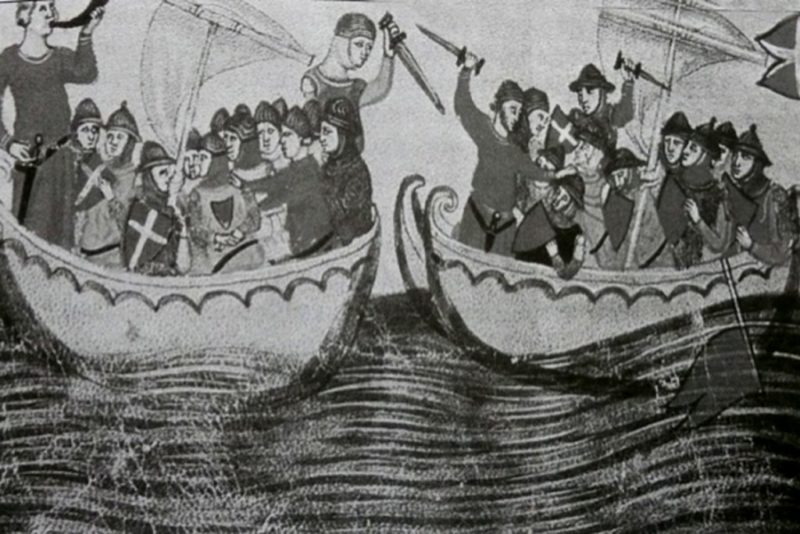

Nel 1298, nel mare di una piccola isola adriatica (Curzola), le due flotte si scontrano e Venezia viene sconfitta. Poi, per quasi tutto il 300, si scanneranno sul mare molte altre volte. Il copione è sempre lo stesso. Il danaro guadagnato dai commerci viene speso per armare costose galee da guerra. Intere foreste vengono tagliate e gli arsenali lavorano a pieno ritmo. Schiavi e galeotti vengono messi ai remi e si addestrano soldati abili nell’uso di archi, trabucchi, balestre, lance, mazze e spade. I figli dei nobili e dei ricchi borghesi si imbarcano in cerca di gloria. Nelle pianure si coltiva il grano, utile per preparare le tonnellate di “biscotto”, ovvero le gallette, necessarie a sfamare i numerosi equipaggi.

Ma all’inizio del 300 si aggiunge un fatto nuovo. Gli aragonesi-catalani diventano una potenza navale e, con precise mire espansionistiche, sbarcano nel 1323 in Sardegna, conquistando Iglesias e Cagliari. Hanno il benestare del Papa, allora ad Avignone. Inizieranno così lunghe lotte per il controllo della Sardegna e delle rotte marittime nel Mediterraneo occidentale. L’Aragona si allea con Venezia contro Genova. Uno scontro navale importante avviene al largo di Costantinopoli nel 1352. Da quelle parti Genova ha colonie strategiche (Pera, Caffa,…) che disturbano i traffici dei veneziani. Al solito la battaglia navale è violenta e sanguinosa, ma con l’esito incerto. Muoiono migliaia di uomini e decine di galee vengono distrutte.

L’anno successivo è la volta di Alghero, roccaforte fortificata genovese, che di fatto impedisce all’Aragona la conquista dell’intera Sardegna. Il re d’Aragona, Pietro IV, fa allestire nei porti catalani una potente flotta e ne affida il comando, con pieni poteri, all’ammiraglio Bernardo de Cabrera. Le navi sono: una cinquantina di galee (navi lunghe 40/45 metri e snelle, ognuna con un centinaio di rematori e 150/200 soldati), alcuni uscieri da carico (per il trasporto di cavalli e vettovaglie) ed almeno 5 poderose cocche (grosse navi catalane, alte di bordo e robuste).

A metà agosto la flotta si raduna a Mahon e poi prosegue verso Capo San Marco (Oristano) e quindi Alghero, senza incontrare navi nemiche. Intanto anche la flotta alleata veneziana, con 20 galee al comando di Niccolò Pisani, muove da Cagliari verso Alghero, mentre il governatore aragonese della Sardegna, Rambaldo de Corbera, conquista via terra Castelsardo (altra roccaforte genovese) e dirige a sua volta verso Alghero con cavalieri e fanti.

Il 25 agosto l’ammiraglio Cabrera fa sbarcare i cavalli e le macchine da guerra per assediare Alghero. Viene anche a sapere che le 50/60 galee genovesi, comandate da Antonio Grimaldi, sono ancora nel Golfo dell’Asinara. Questo ritardo consente a Cabrera di predisporre la battaglia navale con un vantaggio logistico oltre che numerico.

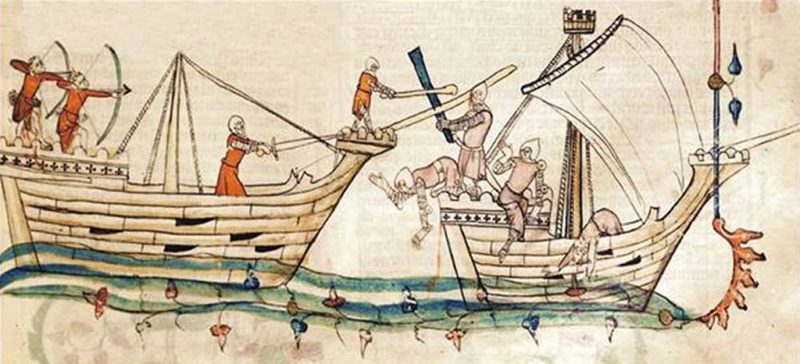

La mattina del 27 agosto le tre flotte si scontrano. Non ci sono ancora armi da fuoco e gli scontri navali avvengono ancora come al tempo dei Greci, dei Punici o dei Romani.

L’ammiraglio Cabrera fa incatenare tra loro, a distanza ravvicinata, bordo con bordo e su un’unica fila, il grosso delle sue galee in modo da creare una sorta di muro e non disperdere le proprie navi durate la battaglia. Lascia poi alcune galee libere per proteggere i fianchi dello schieramento. Predispone, infine, le sue navi migliori, le cocche, in posizione opportuna per l’attacco. Probabilmente le navi vennero anche abbondantemente bagnate con acqua di mare, per vanificare le frecce incendiarie nemiche (anche se le navi stesse erano un prezioso bottino e venivano bruciate solo in casi estremi). In realtà la tecnica di guerra prevedeva, più che un abile movimento di navi, uno scontro diretto quasi come una battaglia terrestre.

Quando la flotta genovese doppia Capo Caccia, si trova davanti una barriera di una settantina di navi in assetto da battaglia. Mentre ci si predispone allo scontro (anche i genovesi incateneranno su una fila le proprie galee), il vento di ponente è favorevole a loro. Ma, raccontano le cronache, dopo mezzogiorno il vento gira a scirocco e facilita l’assalto da parte delle cocche catalane che hanno buon gioco contro le basse e più fragili galee genovesi. La battaglia va avanti fino a sera, furibonda e senza esclusione di colpi. Gli equipaggi sanno che in gioco c’è la loro vita e la loro libertà, perché chi non muore ucciso dalle armi o annegato, sarà fatto prigioniero e messo ai remi nelle navi del vincitore.

A fine giornata per i genovesi è un disastro. Grimaldi fugge verso nord con una ventina di galee superstiti, ma ben 33 preziose galee rimangono in mano agli alleati. Pochissime, forse 3/4 saranno quelle affondate.

I morti genovesi sono circa 2000 ed oltre 3500 uomini vengono catturati. Anche gli alleati avranno molti feriti e almeno 300/400 morti. Questi ultimi sventurati vennero probabilmente seppelliti nel terreno sabbioso in fondo alla baia (l’odierna pineta Mugoni), non lontano, del resto, dalla necropoli punico-romana presente dietro la spiaggia.

Per Genova la sconfitta di Porto Conte è un colpo molto duro, tanto che sarà costretta, l’anno successivo, ad affidare la signoria della città a Giovanni Visconti, arcivescovo e signore di Milano,.

Intanto Alghero, non più difesa dal mare ed attaccata da terra, decide di arrendersi. E’ un periodo difficile per la città. Solo 5 anni prima, nel 1348, la peste aveva falcidiato gli abitanti. Era la peste raccontata del Boccaccio e che si era sparsa in Europa proprio viaggiando con le navi genovesi partite dal porto di Caffa, in Crimea.

Comunque sia, l’ammiraglio Cabrera entra vittorioso in città e fa subito decapitare Fabiano Rosso Doria per chiarire chi sono i nuovi padroni. Passerà un mese ad Alghero per poi ripartire con la flotta verso Cagliari lasciando ad Alghero solo un piccolo presidio a difesa della città.

Ma le cose non andranno come previsto dagli aragonesi. Allontanatasi la flotta e l’esercito, gli algheresi si ribelleranno e, armi in pugno, riprenderanno il possesso della città trucidando la guarnigione. L’intera Sardegna, in una rivolta sapientemente orchestrata dal giudice di Arborea Mariano IV, si rivolta contro gli aragonesi. La dura battaglia navale non è servita a nulla.

Ed il re Pietro IV è costretto, l’anno successivo, a trovare altri fondi e allestire una nuova e potente flotta con cui riconquistare la Sardegna. Arriva lui stesso, nel luglio del 1354, a Porto Conte a capo dell’armata, convinto di conquistare facilmente Alghero. Invece cinge di assedio inutilmente la città per 5 lunghi mesi, mentre molti suoi soldati muoiono di malaria e lui stesso si ammala. Finirà per conquistare Alghero solo con un ignominioso trattato di pace, firmato con Mariano IV, e si lamenterà, entrando finalmente ad Alghero, dicendo che questa conquista è stata quasi una sconfitta.

La flotta genovese, più debole di quella aragonese, non interviene. Si trasferisce però ad est, e proprio nei giorni della caduta di Alghero (novembre 1354), Venezia e Genova si scontrano di nuovo nel mare dell’isola di Sapienza (Grecia). Al solito lo scontro è durissimo, ma questa volta saranno i veneziani (sempre capitanati da Niccolò Pisani) ad avere la peggio.

Intanto, in virtù del trattato firmato dal re Pietro IV e dal giudice Mariano IV, la conquista di Alghero avrà pesanti ripercussioni sugli abitanti, i quali saranno costretti ad abbandonare la città. Molti di loro verranno deportati, forse in stato di semi-schiavitù, nella vicina isola di Minorca. E probabilmente i loro discendenti sono ancora li.

Evidentemente però, Alghero non è mai stata interessata a ritrovare le sue lontane origini liguri (di certo non come i carlofortini). Infatti, in tutti questi secoli, gli antichi algheresi finiti a Minorca, o meglio i loro discendenti, non li ha cercati mai nessuno.